摘要:

细菌纤维素(BC)作为天然聚合物,具有超细纳米纤维网络结构和高结晶度,因而具备卓越的抗拉强度、保水性及天然可降解性。本研究揭示BC膜对有机电解质具有优异亲和性,兼具高离子电导率与固有离子选择性。凭借其迁移锂离子及抑制阴离子跨膜穿梭的能力,该膜被视为碘化物辅助锂氧电池(LOBs)的可行模型。当用BC膜替代玻璃纤维(GF)后,在1.0 A g⁻¹电流密度下,LOB的循环寿命从74次显著延长至341次,且保持1000 mAh g⁻¹的稳定容量。更重要的是,在3.0和5.0 A g⁻¹条件下,配备BC膜后,倍率性能从42-36次循环显著提升至215次和116次循环。令人惊讶的是,完全放电容量从4,163 mAh·g⁻¹(GF)跃升至32,310 mAh·g⁻¹(BC),增幅约达八倍。得益于便捷的生物合成工艺、成本效益及优异的化学热稳定性,BC膜的这些特性加速了其研发进程,使其更具潜力应用于开发高能量密度的新一代环保型液态氧化物电池技术。

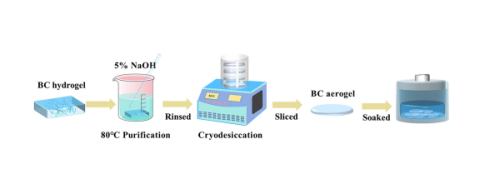

图1.细菌纤维素(BC)膜的制造

文章简介:

作为有望替代广泛使用的锂离子电池(LIBs)的新型电池,锂氧电池(LOBs)具有高达3500 Wh kg⁻¹的超高理论能量密度。然而,其仍面临循环稳定性差、库仑效率低及阴极钝化等问题。在放电过程中,氧还原反应(ORR)中形成的Li2O2常伴随超氧化物中间体(如O2-、LiO₂等),这些物质对有机电解质和锂负极具有氧化性。在充电过程中,放电产物Li2O2具有绝缘性且带隙较大(约4.9 eV),这阻碍了电子转移和离子扩散,导致氧气进化反应(OER)动力学迟缓。氧化还原介质(RMs)包括LiI、四硫富瓦烯(TTF)、2,5-二叔丁基-1,4-苯醌(DBBQ)、2,2,6,6-四甲基哌啶氧基(TEMPO)及铁酞菁(FePc)等氧化还原介质,在改善缓慢的氧还原反应(ORR)和氧析出反应动力学方面表现出优势。这些介质在电解液中作为移动电荷载体,促进阴极/电解液/O2界面及阴极/Li2O2界面处的电子转移。其他活性材料如10-甲基-10H-吩噻嗪(MPT)、二甲基吩嗪(DMPZ)、Fe(血红素)和LiNO3也被报道可加速LOBs反应动力学。其中LiI应用最为广泛,但其催化机制尚不明确。

由于活性金属的可溶性,氧化后的活性金属易在电解液中扩散并导致锂阳极劣化,同时部分源自锂金属腐蚀的不利物质可能迁移至阴极过程造成损害,此现象被称为“穿梭效应”。最直接的解决方法是增强电池隔膜的离子选择性。吴等采用Li+-Nafion隔膜阻隔活性金属向锂金属负极迁移,其充电过电位低至0.24V,有效避免了锂氧化物(LOBs)的穿梭问题。另有研究报道通过负电荷聚合物改性玻璃纤维隔膜,利用库仑作用抑制氧化活性金属DMPZ的迁移。在我们先前的工作中,合成了经离子液体改性的磺化聚偏二氟乙烯作为单离子导电隔膜,该隔膜具有高锂离子导电性与低阴离子渗透性,有效提升了锂离子辅助锂氧化物电池的性能。陈等人进一步提出了一种复合NPG膜,用于抑制碘化锂辅助的LOBs中的穿梭效应。其中,PEO中的氧原子与Nafion中的磺酸基团在石墨烯骨架上形成了密集的网络屏障,从而实现单离子传导,并在500毫安电流密度下实现了超长循环寿命(472次循环)。Nafion中的磺酸基团以及石墨烯骨架形成紧密网络屏障,实现单离子导电性,并在500毫安/克电流密度下展现出500毫安/克截断容量,实现超长循环寿命(472次循环)。基于金属有机框架(MOF)的隔膜也得到开发,有效抑制了双重活性金属的穿梭效应,显著稳定了线性过充电池性能。

开发一种成本效益高的简短工艺来制造坚固的单离子分离器,具有重要的工程意义。细菌纤维素(BC)膜固有的生物降解性,结合其可调的物理化学特性(例如通过生物合成调控实现孔隙率调节,以及通过羟基修饰实现表面功能化),使其成为锂离子电池系统中传统聚烯烃隔膜的可持续且高性能替代品。此前已有尝试将BC膜应用于锂离子电池和硫化锂电池。本研究首次揭示了该膜对二甲基亚砜电解液的优异亲和性及在有机电解液中的高单离子导电性,显著提升了锂离子传输效率,同时抑制了I⁻与I3⁻离子在BC膜间的穿梭迁移。实验表明,锂氧电池寿命获得显著延长,倍率性能与全放电容量亦实现大幅提升。

文章结论:

本研究提出了一种具有离子选择性渗透性的新型BC膜,并成功应用于碘辅助LOB电池。该BC膜在多个方面显著优于传统GF膜:在1000 mA g⁻¹电流密度和1000 mAh g⁻¹容量条件下,循环寿命从74次提升至341次; 此外,在3000和5000 mA g⁻¹倍率下,倍率性能分别提升至215和116(原值为42和36)。BC电池的完全放电容量扩展至32,310 mAh g⁻¹,较GF电池(4163 mAh g⁻¹)提升近7倍。采用BC膜的对称电池展现出优异的阳极可逆性(近800小时)。该膜有效避免了阴极中I⁻、I3-等有害物种的损伤,并作为锂阳极的保护层发挥作用。同时,该膜增强了电池循环过程中的锂沉积/溶解效率,并促进碘化物介导的阴极反应进行——这对优化无机锂-氧化物电池体系至关重要。BC膜克服了传统玻璃纤维膜的固有缺陷,可稳定氧化还原辅助型锂-氧化物电池(如LiI体系)。

文章信息:

Single-Ion Conductive Bacterial Cellulose Membrane Towards High Performance Lithium-Oxygen Batteries

Aqiang Wu, Mingxing Wang, Yaming Pang, Xinyu Li, Xiangqun Zhuge, Zhihong Luo, Guogang Ren, Kun Luo*, Yurong Ren, Dan Liu, Weiwei Lei, Jianwei Lu*

https://doi.org/10.1002/bte2.20250001