摘要:

锂离子电池(LIBs)通过卓越的能量密度为电动车提供动力,但在机械受损时,尤其是通过钉子穿透引发的热失控,带来了严重的安全风险。本综述综合了实验和建模研究,以建立热失控启动的层次结构:(1)充电状态(SOC)(在超过60% SOC时,热失控概率翻倍),(2)阴极化学(基于LiNi0.8Co0.1Mn0.1的电池热失控传播速度是基于LiFePO4电池的八倍),(3)钉子特性(钢基电池的短路电流可能性比铜基电池高40%),以及(4)穿透动态(穿透深度对触发级联故障的影响大于隔膜厚度)。热失控机制涉及协同的电化学-热-机械耦合,其中局部加热(高于1×104K/s)启动隔膜崩溃(80°C–120°C)和电解液分解(200°C)。减缓策略集中在机械分级隔膜(SiO2/聚合物复合材料:穿刺抗性提高180%);剪切增稠胶粘剂减少冲击力35%–60%;无卤电解液在2秒内自熄;以及固态结构在钉子穿透测试中显示0%的热失控发生率。在标准化穿透协议(速度:各研究间0.1–80 mm/s的变化)和建模微短路方面仍存在关键差距。新兴解决方案优先考虑材料设计方法,将牺牲微结构与嵌入式热传感器结合。本分析为开发内在安全的锂离子电池提供了路线图,这些电池在保持能量密度的同时,达到汽车级机械强度(符合ISO 6469-1),最终推动了抗碰撞的电动车电池系统的发展。

文章简介:

电池的热失控代表了一种不可逆的失效模式。在极端情况下,锂离子电池(LIBs)的燃烧或爆炸可能引发电动车火灾,造成财产损失,甚至在严重情况下造成严重人身伤害。例如,2023年大众ID.4X电动车在与收费亭相撞后起火,导致四人遇难的事件令人震惊。类似地,2022年公众人物林志颖驾驶的特斯拉电动车火灾也引起了广泛关注。研究电池中的热失控机制对于理解电池失效的模式和特征、改进电池设计、提高电池质量和减轻热失控事件的风险至关重要。对于单个电池,热失控的主要原因是内部短路,这可能由钉子穿透、过热和过充电等触发因素引发。其中,钉子穿透技术是研究环境中机械诱导电池热失控的标准方法。然而,钉子穿透测试是一个复杂的物理化学过程,涉及力学、电化学、热力学等多个学科。在LIB中,存储能量的很大一部分会在短时间内通过ISC点迅速释放(可能在一分钟内释放高达70%的能量),导致温度急剧上升。这种突发的温度升高引发了一系列链式反应,最终导致热失控。徐等人进行了一项实验研究,以调查钉子穿透过程中袋式锂离子电池的热失控机制。研究确定了穿透过程中的四个顺序阶段:机械穿刺、内部短路、化学反应和最终的热失控。研究发现,焦耳加热和放热化学反应是主要的热源。结果表明,钉子穿透会导致电池膨胀、气体释放和电解液泄漏,同时伴随电压迅速降至0V和温度急剧上升,峰值温度约为383K。钉子在电池内的存在产生了局部冷却效应,导致靠近钉子的温度低于其他区域,而阴极区的温度高于阳极区。充电状态(SOC)较高的电池更容易发生热失控,并显示出更高的峰值温度。穿透位置决定了短路区域,而钉子插入速度的影响有限;然而,较大的钉子直径加剧了结构损坏,增加了加热速率和峰值温度。最终,热失控是由固体电解质界面(SEI)的分解和阳极材料与电解液之间的反应引发的链式反应所驱动。

钉子穿透测试是各种汽车安全测试标准中重要的评估内容。其主要目的是评估电池对两种失效模式的韧性:内部短路和物理损伤,这可能在交通事故中发生。当钢钉刺穿电池时,会在电池内部创建通道,形成短路,将电池的电能转化为热能,积聚在电池内部。这种短路引发了快速而集中能量的释放,可能导致冒烟、电解液泄漏,严重时甚至引发火灾或爆炸。随着钉子穿透电池,它在内部创建了多个短路路径,有效地模拟了内部和外部短路场景。

通常,基于细胞内特定位置的分类对ISC场景进行了细化。ISC严重性的升级分为三个不同的级别。一级定义为电池的自熄行为,电池以最小热量产生逐渐自放电。二级则以更明显的ISC症状为特征,如电压急剧下降和温度迅速上升。在三级阶段,热失控可能开始,由于电池隔膜的降解产生的强烈热量,变得无法控制。热失控的阶段可分为三个阶段:(1)过热的开始——首次观察到温度上升的初始阶段;(2)热量积累和气体释放——电池内热量积聚,触发气体释放的阶段;(3)燃烧和爆炸——最终阶段,失控的热进展导致燃烧并可能引发爆炸。

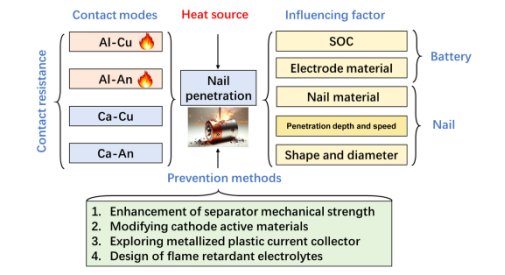

如图1所示,本综述提供了与电池热失控相关的触发因素、热源、影响因素和预防措施的全面分析。它汇总了钉子穿透引发的热失控的实验数据,区分了物理过程和化学过程。值得注意的是,关于钉子穿透速度对热失控影响的看法各不相同。虽然一些研究表明穿透速度对热行为的影响有限,但另一些研究则认为快速穿透会增加热生成速率和热失控风险,这突显了进一步明确穿透速度与热失控动态之间关系的必要性。此外,本综述还考察了各种模型,并强调了模拟所证实的发现。通过指出钉子穿透实验中的不足之处,强调了继续研究以增强对热失控机制理解和开发有效风险减缓策略的必要性。

图1. 本研究阐明了钉子穿透测试中影响热失控的关键因素,以及随之而来的各种内部短路(ISC)模式及其独特特征,并提出了防止因钉子穿刺引发热失控的策略。研究涵盖了诸如充电状态(SOC)、钉子成分、穿透深度和电极材料等变量。这些因素的相互作用产生了一系列ISC行为。在防止热失控的探索中,研究建议加强隔膜的韧性、改变阴极活性材料、创新金属化塑料电流收集器以及设计不可燃电解液,特别强调固态电解液的应用。

文章结论:

在本综述中,我们考察了钉子穿透测试在电池安全研究中的实用性,重点关注因钉子穿透导致的锂离子电池(LIBs)短路过程中热量生成的复杂物理和化学过程。我们的分析突出了影响这些实验的多个因素,如充电状态(SOC)、穿透钉子的特性、穿透深度和速度,以及电极和电流收集器所用材料。这些变量共同导致了不同的内部短路(ISC)模式,每种模式具有独特的特征。

综述还确认了先进建模技术的可靠性,包括电化学-热耦合模型,这些模型在预测电池在机械冲击下的行为中至关重要。这些模型为理解影响电池安全的机械、电化学和热相互作用提供了基础,为提高电动车中锂离子电池的韧性奠定了基础。

总体而言,本综述强调了钉子穿透测试在理解电池内部短路(ISC)和热失控动态中的重要性。它还突出了通过优化实验参数和开发更复杂的理论框架来改进这些测试的潜力。通过解决当前研究中的限制,我们可以显著推动电池技术的发展,最终实现更高的安全性和可靠性标准,从而确保电动车的可靠性能。

文章信息:

Insight Into Puncture-Induced Thermal Runaway in Lithium-Ion Batteries to Reduce Fire Risks in Electric Vehicle Collisions

Hong Zhao, Xiangkun Bo, Zhiguo Zhang*, Li Wang, Walid A. Daoud*, Xiangming He*

https://doi.org/10.1002/bte2.20250036