西京网讯:近日,材料与能源科学技术研究院王冰副教授在材料与能源领域取得重要进展,其作为《Bioinspired Mortise-and-Tenon Stacking Supramolecular Engineering for Efficient Carrier Separation in S-Scheme Heterojunctions》(中文译名:《S型异质结高效载流子分离:仿生榫卯超分子堆叠策略》)论文第一作者的研究成果发表于中科院一区TOP期刊《ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS》(该期刊为中科院一区TOP期刊,影响因子18.5),西京学院为论文第一署名单位,赵玉真教授、苗宗成教授等担任论文共同通讯作者。该论文聚焦光催化材料领域的关键科学挑战,提出创新解决方案,具有重要科学意义与应用前景。

在全球能源危机加剧和环境污染物治理需求日益迫切的背景下,开发高效稳定的光催化材料成为解决能源与环境问题的关键科学挑战。传统无机半导体如TiO₂存在宽带隙、快速电荷复合及光腐蚀等问题,而有机半导体虽有可调带隙优势,但结晶性差和载流子迁移率低等瓶颈制约了其发展。如何通过界面工程实现原子级电荷调控与结构稳定性协同优化,成为光催化领域亟待突破的难题。

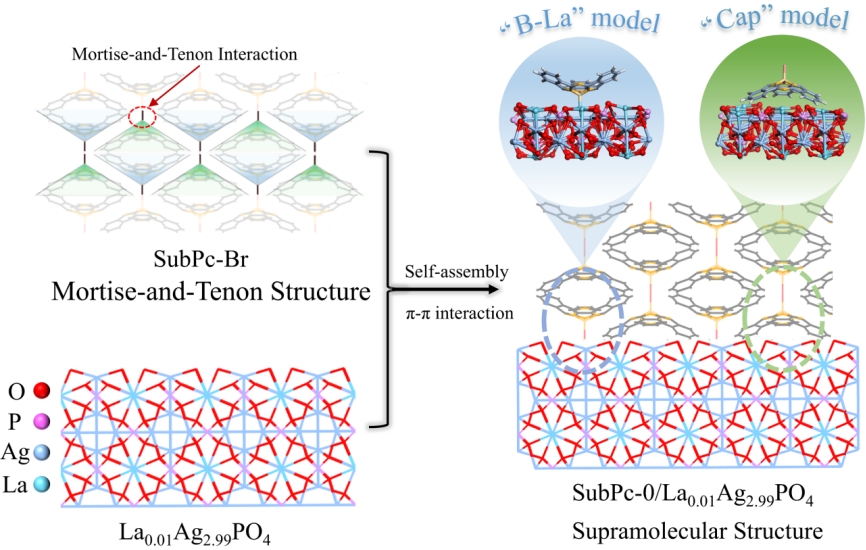

研究团队受中国传统榫卯结构力学互锁原理启发,提出仿生榫卯超分子结构设计策略。通过π-π堆叠与动态B-La配位键耦合,构建了SubPc-0/La₀.₀₁Ag₂.₉₉PO₄三维梯度超分子网络。该结构通过拓扑延伸与界面共价锚定,显著抑制分子链间滑动,增强π-轨道耦合,实现载流子高效分离。

SubPc-0/La0.01Ag2.99PO4超分子结构合成示意图

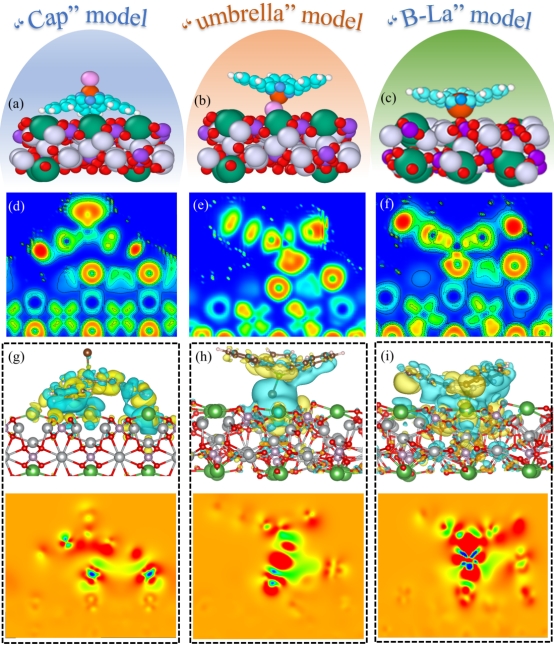

在理论计算方面,DFT计算表明B-La键合构型形成1.6 Å定向电荷传输通道,电子局域函数证实共价键特征。TDDFT分析显示,激发态电子从La 5d轨道向SubPc-0分子转移,抑制Ag⁺光腐蚀并增强O₂吸附(桥式构型吸附能-1.05 eV),促进超氧自由基(•O₂⁻)生成。

SubPc-0/La0.01Ag2.99PO4体系的DFT计算

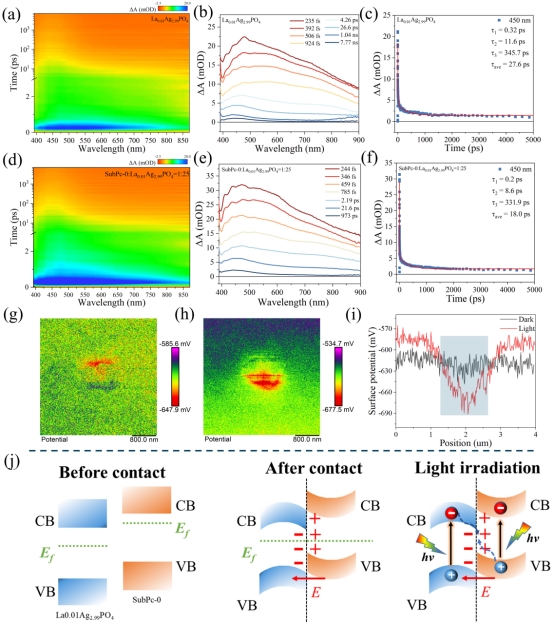

此外,研究还揭示了体相与界面工程协同电荷调控机制。La掺杂诱导Ag₃PO₄晶格极化,通过各向异性电子离域优化体相电荷传输;S型异质结界面耦合形成超快(<10 ps)原子级电荷传输通道。飞秒瞬态吸收光谱(fs-TAS)与开尔文探针力显微镜(KPFM)证实,界面内建电场驱动电子从La₀.₀₁Ag₂.₉₉PO₄向SubPc-0定向迁移,显著降低电荷复合率。

载流子分离动力学实验测试

本研究基于仿生界面工程策略,构建了具有高效载流子分离能力与宽谱可见光响应的S型异质结光催化体系。其动态B-La键合与π-π堆积协同机制显著提升光生电荷传输效率,为光解水体系发展提供了新方案。未来研究将聚焦单原子位点调控与跨尺度载流子动力学优化,有望推动该技术在清洁能源与环境修复领域的规模化应用。

王冰,西京学院副教授,工学博士。主要从事光化学/电化学工程、分子设计与太阳能转换光伏组件、基于理论计算指导材料设计相关研究,包括光催化分解水产氢、光催化水体净化及单原子催化剂的研发工作。近年来,主持西京学院高层次人才基金等研究课题多项,以第一作者/通讯作者身份在Advanced Functional Materials(IF 18.5)、Applied Catalysis B: Environmental(2篇,IF 20.3)、Chemical Engineering Journal(2篇,IF 13.4)、Small(IF 13)、Journal of Materials Science & Technology(IF 11.2)、Journal of Colloid and Interface Science(IF 9.4)等能源化学、材料科学领域重点期刊发表代表性论文20余篇。曾获博士/硕士国家奖学金、国家励志奖学金、西北大学优秀博士毕业论文(推荐陕西省优秀博士毕业论文)等荣誉,其团队致力于通过理论计算与实验验证协同推进高效光催化材料的理性设计。

此次研究成果的发表,不仅彰显了我校在材料与能源领域的研究实力,也为解决全球能源与环境问题提供了新的思路和方法。